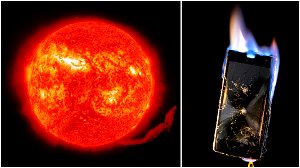

On y pense assez peu dans notre vie quotidienne, mais toute notre existence dépend de l’immense centrale à fusion au-dessus de nos têtes – notre soleil. Mais celui-ci a ses humeurs : il libère en permanence des particules chargées, les fameux vents solaires, qui peuvent virer à la tempête. Et ces déchaînements électromagnétiques ne sont pas sans danger pour notre monde gouverné par les technologies.

On ne peut pas le regarder directement sous peine de s’y brûler les rétines, mais notre soleil est absolument fascinant. Il alterne entre des périodes d’hyperactivité avec les éruptions ou l’apparition des taches solaires. Et parfois, il semble se fâcher, et il envoie d’immenses quantités de particules chargées à travers l’espace.

Un cycle de 11 ans

Ces grandes tempêtes sont plus ou moins régulières : elles se produisent environ tous les 11 ans – et le prochain point culminant était prévu pour juillet 2025. Sauf qu’il sera en avance sur ce rendez-vous, selon Daniel Brown, maître de conférences en astronomie à l’université de Nottingham Trent. Dans un article publié sur The Conversation, celui-ci rappelle que la prévision « classique » pour 2025 se base sur une analyse des données de la « météo spatiale » par la NASA et l’US National Oceanic and Atmospheric Administration.

Mais un modèle alternatif, obtenu une équipe mixte NASA – US National Centre for Atmospheric Research, estime que pic du cycle se produira un an plus tôt, vers la fin 2024. Et le nombre de taches solaires – indicatrices d’activités intenses dans l’étoile – sera le double de la prévision officielle. Or, les observations semblent plutôt aller dans le sens de ce calendrier.

Le problème, c’est que nous ne sommes pas prêts. Car si notre planète se trouve au mauvais endroit et au mauvais moment quand le soleil entre en éruption, elle peut se retrouver bombardée au-delà de ce que peut arrêter son champ magnétique, le véritable bouclier de la Terre. Celui-ci présente des brèches aux deux pôles, qui laissent donc passer les particules chargées. Celles-ci éclairent les cieux polaires de magnifiques aurores, australes ou boréales, et c’est à peu près inoffensif. Tout au plus, cela peut dérégler l’électronique des régions concernées.

Quand les câbles ont pris feu

Mais en cas de tempête solaire exceptionnelle, cette ligne de défense ne suffit pas. Comme lors de l’Événement de Carrington, en 1859. Un astronome britannique du même nom avait observé une phénoménale augmentation de l’activité solaire, avec une éruption massive d’un plasma de particules qui a atteint la Terre 17h plus tard – au lieu des 60h nécessaires en général. Les aurores boréales phénoménales étaient visibles, selon la presse de l’époque, jusqu’au Panama. Et de nombreux câbles télégraphiques ont pris feu dans l’hémisphère nord.

Maintenant, imaginons la même chose dans un monde aussi dépendant de l’électronique que le nôtre. Il n’est pas du tout exclu que l’Internet mondial en prenne un coup. Même si le système bénéficie d’une assez bonne résilience, avec divers fuseaux de câbles sous-marins. Daniel Brown cite aussi un effet de changement de la densité des particules dans la haute atmosphère. Cela peut entraîner de légères erreurs sur les appareils utilisant le GPS, mais aussi faire chuter les satellites à des altitudes trop basses, jusqu’à parfois les consumer dans l’atmosphère. Starlink l’a appris à ses dépens en perdant de nombreux satellites en 2022.

Un blackout total, c’est crédible ?

« Notre société évolue constamment de manière à nous rendre davantage dépendants de l’infrastructure électrique. Nous étendons également notre technologie dans l’espace – une technologie qui est vulnérable si nous ne surveillons pas la météo spatiale et sa source, le Soleil. Si nous savons ce qui s’en vient, nous pouvons nous préparer. Les réseaux électriques sont conçus pour être moins sensibles aux surtensions et les satellites sont conçus pour mieux résister à la météo spatiale. Mais nous avons besoin d’une meilleure compréhension de notre étoile. »

Daniel Brown

Ne soyons pas inutilement alarmistes : nous n’avons aucune idée de si un blackout total est encore crédible. Mais même un événement plus localisé, sur l’Europe, l’Asie orientale, ou l’Amérique du Nord, serait déjà terrifiant pour notre système globalisé. Or, nos progrès technologiques ont été si rapides que nous n’avons pas la moindre idée de ce qui arriverait face, par exemple, à une réédition de l’Événement de Carrington. Nous vivons à la lisière d’une immense boule de feu, rappelons-le, et celle-ci peut encore nous surprendre.